Conflit dans l'Est de la RDC : Points Essentiels à Retenir

Historique de la guerre à l'est de la RDC

Ce conflit, qui dure depuis des décennies, trouve son origine en partie dans le génocide rwandais de 1994, au cours duquel environ 800 000 personnes, principalement des Tutsis, ont été tuées par des extrémistes hutus.

Par la suite, de nombreux Hutus ont fui en République démocratique du Congo (RDC), y compris des personnes impliquées dans les massacres. Le Rwanda affirme que ces groupes restent une menace pour sa sécurité.

Les critiques accusent Kigali de convoiter les vastes richesses minières de la RDC, essentielles pour une grande partie de la technologie mondiale, notamment les ordinateurs portables et les téléphones mobiles. Cependant, le Rwanda nie tout soutien présumé aux rebelles opérant dans la région.

Conséquences du génocide rwandais

Le génocide rwandais de 1994 a laissé des séquelles profondes dans la région des Grands Lacs. Suite à ce drame, de nombreux Hutus, dont certains impliqués dans les massacres, ont fui vers l'est de la République démocratique du Congo (RDC), provoquant une instabilité durable dans cette zone.

Première et deuxième guerres du Congo

Ces conflits majeurs, impliquant plusieurs pays africains ainsi que divers groupes armés, ont profondément déstabilisé la région. Les guerres ont laissé des cicatrices durables, exacerbant les tensions ethniques et politiques, et contribuant à l'effondrement des structures étatiques.

Instabilité politique et mauvaise gouvernance

L'instabilité politique chronique et la mauvaise gouvernance en RDC ont favorisé l'émergence et la persistance de groupes armés. Ces conditions ont alimenté un cercle vicieux de violence, rendant difficile la restauration de la paix et de la sécurité dans l'est du pays. La faiblesse des institutions étatiques et la corruption généralisée ont entravé les efforts de stabilisation et de développement, laissant les populations vulnérables face aux exactions.

Principaux acteurs et enjeux

- M23 : Ce groupe armé, nommé d'après un accord de paix signé en 2009, a repris les armes en 2021, dénonçant le non-respect des termes de cet accord par le gouvernement congolais. Il contrôle désormais plusieurs territoires stratégiques, exacerbant les tensions dans la région.

- Rwanda : La RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23, accusation que Kigali dément tout en affirmant que sa sécurité est menacée par des groupes armés opérant dans l'est de la RDC. Cette rivalité nourrit un climat d'hostilité et complique les efforts de paix.

- FDLR : Les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda, composées d'anciens dirigeants hutus liés au génocide, sont également actives dans la région, constituant une source majeure de préoccupation pour le Rwanda et un facteur de déstabilisation persistante.

Ressources naturelles et tensions

Les vastes ressources minières de l'est de la RDC jouent un rôle central dans le conflit. Ces richesses attirent de nombreuses convoitises, alimentant les tensions entre les différents acteurs locaux et étrangers. Le contrôle des mines de coltan, d'or et de diamants finance souvent les groupes armés, perpétuant ainsi le cycle de violence.

Crise humanitaire

Les conflits ont provoqué des déplacements massifs de populations, générant une crise humanitaire majeure. Les civils sont souvent les premières victimes des violences, confrontés à des conditions de vie précaires, à la famine, aux maladies et à un accès limité à l’aide humanitaire. Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et aux recrutements forcés.

Évolution récente du conflit

Reprise des hostilités : En 2021, le M23 a relancé les combats, s’emparant de vastes territoires, ce qui a entraîné de nouveaux déplacements de populations et aggravé la crise humanitaire. Cette résurgence a ravivé les tensions régionales et internationales.

Pourparlers de paix : Des négociations, facilitées notamment par le Qatar, ont été engagées pour tenter de résoudre les différends. Cependant, ces pourparlers rencontrent de nombreuses difficultés, notamment en raison du manque de confiance entre les parties et des intérêts divergents, et n’ont pas encore abouti à une solution durable.

Implication de la communauté internationale

Les États-Unis et l'Union Africaine jouent un rôle actif dans la coordination des efforts de médiation. Malgré ces initiatives, la complexité du conflit et les intérêts divergents des acteurs rendent la recherche d’une paix durable particulièrement ardue. Les sanctions internationales, les missions de maintien de la paix et les pressions diplomatiques tentent de freiner la violence, mais les résultats restent limités.

En résumé, le conflit à l'est de la RDC est une situation complexe et multidimensionnelle, enracinée dans des événements historiques, marquée par des enjeux géopolitiques et économiques, et accompagnée de conséquences humanitaires dévastatrices. Le M23 et le Rwanda sont au cœur des tensions actuelles, mais d'autres acteurs et facteurs contribuent également à cette crise prolongée.

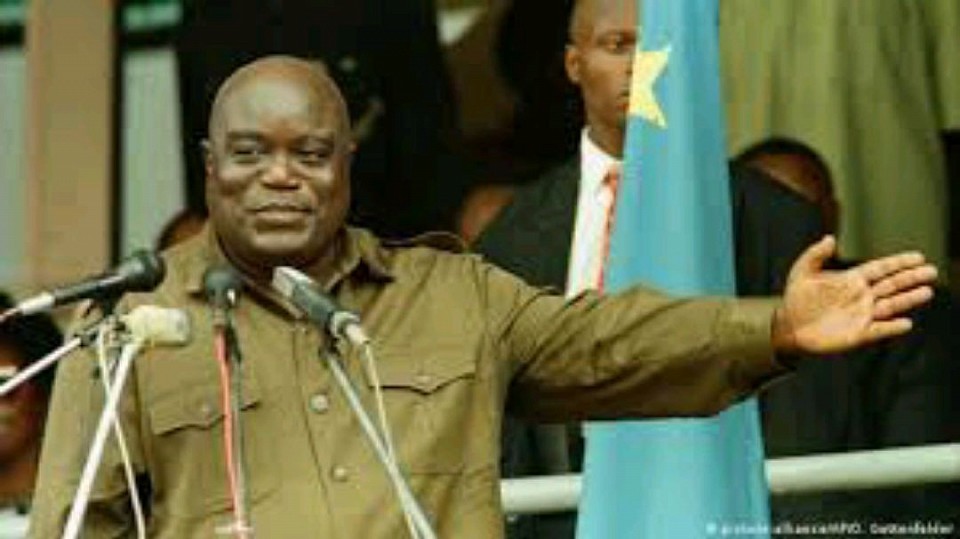

Début de la première Guerre du Congo

L'entrée de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) en République Démocratique du Congo, alors appelée Zaïre, marque le début de la Première Guerre du Congo. Cette coalition rebelle, dirigée par Laurent-Désiré Kabila, a bénéficié du soutien stratégique et militaire du Rwanda et de l'Ouganda.

En mai 1997, l'AFDL réussit à renverser le régime autoritaire de Mobutu Sese Seko, mettant fin à plusieurs décennies de dictature. Ce changement de pouvoir a profondément transformé la dynamique politique et militaire de la région, mais a également ouvert la voie à de nouveaux conflits et tensions, notamment dans l'est du pays.

Contexte régional et implications

Le soutien apporté par le Rwanda et l'Ouganda à l'AFDL s'inscrit dans un contexte régional complexe, marqué par les conséquences du génocide rwandais de 1994 et les enjeux liés au contrôle des ressources naturelles. Ces alliances ont contribué à déstabiliser davantage la région des Grands Lacs, où les rivalités ethniques et les intérêts économiques se mêlent étroitement.

La chute de Mobutu a ainsi été un tournant majeur, mais elle n'a pas permis de résoudre les problèmes structurels qui affectent la RDC, notamment la gouvernance, la sécurité et le développement économique. Au contraire, elle a souvent exacerbé les conflits armés et les luttes pour le pouvoir dans les années qui ont suivi.

Deuxieme guerre et consequences dans la region des grands lacs

La deuxième guerre du Congo s'inscrit dans un contexte historique complexe, marqué par des tensions ethniques et géopolitiques profondes. Elle fait suite à la première guerre du Congo, déclenchée notamment par le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994. Ce génocide a provoqué un afflux massif de réfugiés hutus vers l'est du Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo (RDC). Parmi ces réfugiés, des forces génocidaires ont utilisé les camps comme bases pour organiser des attaques contre le Rwanda et son nouveau gouvernement, exacerbant ainsi les tensions régionales.

Implication régionale et intérêts internationaux

Le conflit a été fortement influencé par des intérêts régionaux et internationaux, avec plusieurs pays africains impliqués directement ou indirectement. Le Rwanda et l'Ouganda ont joué un rôle clé en soutenant divers groupes rebelles dans l'est de la RDC, tandis que d'autres nations comme l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie ont apporté leur soutien au gouvernement congolais. Ces interventions étaient souvent motivées par des considérations stratégiques et économiques, notamment le contrôle des ressources naturelles abondantes de la RDC, telles que les minerais précieux et les diamants.

Conséquences humaines et violations des droits

Le conflit a engendré de nombreux massacres et violations graves des droits de l'homme. Selon différentes sources, le nombre de morts varie considérablement : des démographes européens estiment à environ 183 000 le nombre de victimes directes, tandis qu'un rapport de l'International Rescue Committee avance un chiffre de 4 à 4,5 millions de morts, principalement dus à la famine et aux maladies. Des millions d'autres personnes ont été déplacées de leurs terres ou ont trouvé refuge dans les pays voisins, créant une crise humanitaire majeure.

Persistance des tensions malgré les accords de paix

Malgré les accords de paix signés en 2003 qui ont officiellement mis fin à la guerre, les tensions et les violences persistent dans l'est de la RDC. Divers groupes armés continuent de se battre pour le contrôle des ressources naturelles et des territoires stratégiques, maintenant ainsi un climat d'instabilité chronique dans la région.

Accord de paix entre la RDC et le Rwanda : rôle des États-Unis en tant que médiateur

Présentation de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda

L'accord de paix conclu à Washington entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda a pour objectif de mettre un terme au conflit dans l'est de la RDC et d'établir des relations pacifiques durables entre les deux États. Signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays en présence du Secrétaire d'État américain Marco Rubio, cet accord a été facilité par les États-Unis dans un contexte de tensions prolongées et de violences persistantes.

Principaux engagements de l'accord

- Respect de l'intégrité territoriale et cessation des hostilités : Les deux parties s'engagent à respecter mutuellement leur intégrité territoriale et à s'abstenir de toute action hostile susceptible d'exacerber le conflit.

- Désengagement, désarmement et intégration des groupes armés : L'accord encourage la poursuite des négociations avec les groupes armés, notamment le M23, en vue de leur désarmement, démobilisation et intégration dans les structures étatiques, afin de réduire la violence dans la région.

- Coordination en matière de sécurité : La RDC et le Rwanda conviennent de collaborer étroitement, avec le soutien de partenaires régionaux et internationaux, pour renforcer la stabilité et la sécurité dans l'est de la RDC.

- Gestion des réfugiés : L'accord aborde les questions humanitaires relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, visant à améliorer leurs conditions et à faciliter leur retour en toute sécurité.

- Coopération économique : Un cadre d'intégration économique régionale est prévu afin de promouvoir le développement économique et la prospérité partagée, contribuant ainsi à la stabilité à long terme.

Contexte et enjeux du conflit

Le conflit dans l'est de la RDC est caractérisé par des décennies d'instabilité, alimentée par la présence de groupes armés, des rivalités ethniques et des tensions entre la RDC et le Rwanda. L'année en cours a été marquée par une intensification des combats, notamment avec l'avancée du groupe rebelle M23, entraînant de lourdes pertes humaines et des déplacements massifs de populations civiles.

Importance et défis de l'accord

Considéré comme une étape déterminante vers la cessation des hostilités, cet accord constitue une tentative majeure de résoudre les différends par le dialogue et la coopération. Il souligne l'interdépendance entre paix et prospérité dans la région. Néanmoins, sa mise en œuvre effective demeure un défi majeur, nécessitant un suivi rigoureux sur le terrain afin d'assurer des progrès concrets.

Réactions et perspectives

Si l'accord est accueilli avec optimisme par certains acteurs, qui y voient une opportunité de stabilité retrouvée, d'autres demeurent sceptiques quant à sa mise en œuvre et à ses conséquences pour les populations locales. Par ailleurs, la question de la justice et de la responsabilité concernant les violations des droits de l'homme commises durant le conflit reste une préoccupation centrale, qui devra être traitée pour garantir une paix durable et équitable.

Quelle serait la position officielle des États-Unis en cas de désaccord ?

Approche diplomatique renforcée

En cas de refus d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, les États-Unis pourraient intensifier leurs efforts diplomatiques en collaborant étroitement avec des acteurs régionaux et internationaux. Leur objectif serait de créer un climat favorable à la reprise des négociations, en facilitant le dialogue entre les parties concernées et en encourageant des compromis durables.

Sanctions ciblées contre les responsables

Face à un échec des pourparlers, les États-Unis pourraient imposer des sanctions économiques et financières ciblées visant les individus et entités responsables de la violence et de l'instabilité. Ces mesures auraient pour but de dissuader les comportements qui entravent le processus de paix et de responsabiliser les acteurs impliqués dans les violences.

Renforcement de l’aide humanitaire

Conscients de l’impact humanitaire du conflit, les États-Unis pourraient accroître leur soutien aux populations affectées, notamment les réfugiés et les personnes déplacées internes. Cette aide viserait à améliorer les conditions de vie, à fournir des soins médicaux et à faciliter l’accès à l’aide alimentaire et aux services essentiels.

Appui à la MONUSCO pour la sécurité

Les États-Unis pourraient également envisager de renforcer le mandat et les capacités de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO). Un tel renforcement viserait à améliorer la protection des civils et à stabiliser les zones les plus touchées par les violences.

Diplomatie multilatérale et pression internationale

Par ailleurs, les États-Unis pourraient collaborer avec les Nations Unies, l’Union africaine et d’autres organisations internationales pour exercer une pression coordonnée sur les parties au conflit. Cette diplomatie multilatérale chercherait à encourager la reprise des négociations et à promouvoir le respect des droits de l’homme.

Respect de la souveraineté nationale

Enfin, les États-Unis pourraient mettre en garde contre toute ingérence extérieure dans les affaires internes de la RDC et du Rwanda, soulignant l’importance du respect de la souveraineté et de l’autodétermination des deux pays. Cette position viserait à préserver la stabilité régionale tout en soutenant une solution pacifique.

Il est important de noter que la politique américaine dans ce contexte reste flexible et dépendra de l’évolution de la situation sur le terrain ainsi que des intérêts stratégiques des États-Unis.

Ce qu'il faut retenir dans cet accord

Un accord de paix négocié par les États-Unis et signé le 27 juin entre la République démocratique du Congo et le Rwanda associe intégration économique et respect de l'intégrité territoriale à la promesse d'investissements occidentaux. Bien qu'il s'agisse principalement d'un accord minier, il offre également une opportunité significative pour la paix dans la région. Sa réussite dépendra toutefois d'une surveillance continue par le gouvernement américain et du soutien actif du Congrès.

L’accord s’aligne étroitement sur les intérêts stratégiques des États-Unis et reflète la politique étrangère transactionnelle du président Donald Trump. Les avantages proposés à la RDC, notamment l’exploitation de ses minerais, et au Rwanda, en tant que plateforme potentielle de transformation de ces ressources, ont permis de réunir les deux pays autour de la table des négociations. Cependant, mon expérience dans la région montre qu’une paix durable ne peut être atteinte sans que la reddition des comptes pour les violations des droits humains commises par toutes les parties soit placée au cœur des discussions.

Cependant, bien que cet accord représente la meilleure opportunité depuis des années pour mettre fin aux exactions contre les civils dans l’est de la RDC, il ne traite pas suffisamment la question de l’impunité, un facteur clé des conflits persistants dans la région.

Les richesses minières de la région, comprenant du cobalt, du coltan, de l’or, de l’étain et du tungstène, constituent à la fois une source d’opportunités économiques et un facteur de destruction. Le pillage de ces ressources par des groupes armés finance depuis longtemps le conflit, perpétuant ainsi un cercle vicieux de violence et d’instabilité.